FJcloud実践

クラウドのストレージはどう選ぶ? 増設ディスク・オブジェクトストレージ・NASを徹底比較!

はじめに

クラウドサービスを利用する際、データの保存先となるストレージ選択は非常に重要な判断ポイントです。FJcloud-V(旧ニフクラ)では、用途に応じた複数のストレージサービスを提供していますが、それぞれ異なる特徴を持っているため、どれを選択してよいか迷う方もいるのではないでしょうか。

本記事では、FJcloud-Vの代表的なストレージサービス「増設ディスク」、「オブジェクトストレージ」、「NAS」それぞれについて、その違いや使い分け方を詳しく解説します。用途にあわせた、最適なストレージを選定する際の判断材料としてご活用ください。

FJcloud-Vのストレージサービスとは

冒頭の繰り返しとなりますが、FJcloud-Vには以下の3つのストレージサービスが用意されています。

それぞれの特徴、向いている用途、使用における注意点について、詳しく解説します。

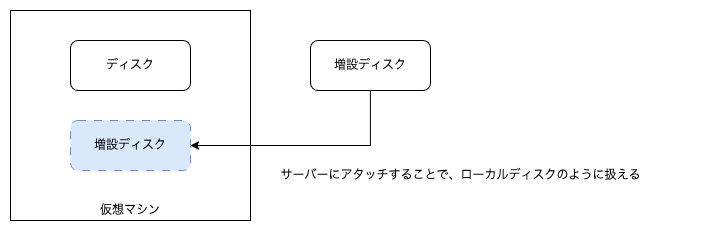

高性能が求められる用途に最適な「増設ディスク」

増設ディスクは、サーバー(仮想マシン)に直接接続するブロックストレージです。物理的なサーバーに、HDDやSSDを追加するのと同じであると考えるとイメージしやすいでしょう。サーバーに直接接続されるため、基本的に増設ディスクはそのサーバーが占有します。その反面高速であるため、高いI/O性能が求められるアプリケーションやデータベースでの利用に適しています。また、増設ディスクは、他のサーバーにアタッチし直すこともできます。そのためデータを増設ディスクに格納しておけば、OSのバージョン更新等で新しいサーバーに移行する際も、データ移行の工数を抑えられます。

| 主な特徴 | 向いている用途 | 利用における注意点 |

|---|---|---|

| サーバーに直接マウントするブロックストレージ | 高速処理が必要なアプリケーション | 接続したサーバーからのみアクセス可能 |

| 高速なI/O性能と低レイテンシを実現 | データベースサーバー | 容量上限があるため大容量データには不向き |

| ログ解析などの高I/O処理 | 容量あたりのコストは比較的高め |

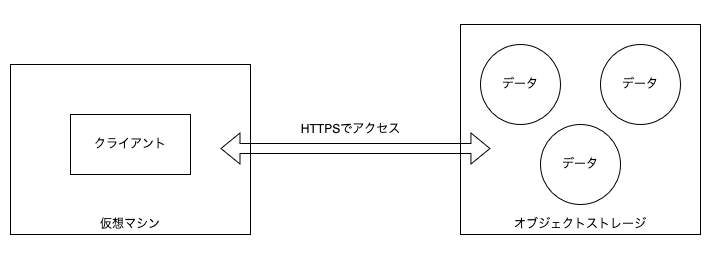

大容量データの長期保存に向いた「オブジェクトストレージ」

オブジェクトストレージとは、データを「オブジェクト」として管理するタイプのストレージの総称です。オブジェクトストレージでは、データはデータ本体(オブジェクト)、オブジェクトを特定するためのID、オブジェクトの情報を表すメタデータで構成されます。また増設ディスクのようなディレクトリ構造を持たず、フラットな空間にオブジェクトを格納する点も特徴だと言えるでしょう。容量的な制限がなく、理論上は無限にデータを追加できるため、巨大なデータの長期保存にも向いています。

オブジェクトストレージは増設ディスクのようにサーバーに直接接続するのではなく、HTTPSのRESTful APIを通してアクセスします。インターネットを経由して場所を問わずに利用できる反面、ローカルストレージとは異なり、データのアップロード・ダウンロードに時間がかかるという欠点があります。ただ、FJcloud-Vのオブジェクトストレージサービスには、マルチパートアップロード(ファイルの分割アップロード)機能があるため、大容量のデータであっても、インフラへの負荷を軽減し、効率よくアップロードができるよう配慮されています。

また、アクセスの方法がローカルストレージとはまったく異なるため、APIに対応していないアプリケーションはデータに直接アクセスできないという点にも注意が必要です。

| 主な特徴 | 向いている用途 | 利用における注意点 |

|---|---|---|

| REST APIを通じたアクセス | システムのバックアップ | HTTPを経由するためアクセス速度は遅め |

| 数十TBを越えるような大容量にも対応 | ログファイルの長期保存 | リアルタイム処理には不向き |

| 1オブジェクトあたりの上限は5TB | 画像・動画などのメディアファイル | API経由のアクセスが必要 |

| 従量課金による低コスト運用 | 静的Webコンテンツの配信 |

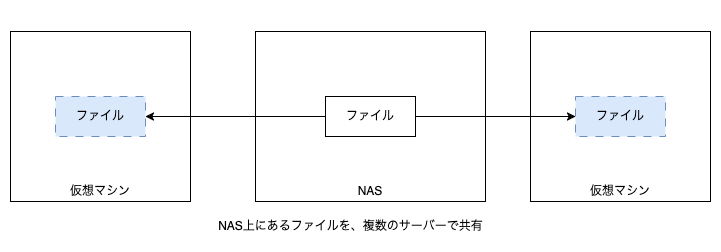

チーム作業と共有利用に最適な「NAS」

NASはNetwork Attached Storageの略で、その名の通り、ネットワークに接続され、複数のサーバーから同時にアクセスできるファイル共有ストレージです。家庭や企業のLAN内にある「ファイルサーバー」と同じような存在だと考えるとよいでしょう。複数のサーバーからアクセスできるファイル置き場という点では、オブジェクトストレージと同じように思われるかもしれません。ですが、NASはオブジェクトストレージとは異なり、増設ディスクと同じく、従来のファイルシステムベースのアクセス方法を採用しています。また利用時は、NFSやCIFSといったネットワークファイルシステムを通じて、サーバーにマウントします。マウント後は増設ディスクと同じように利用できるため、オブジェクトストレージには対応していない既存のアプリケーションであっても、そのまま動かすことができます。ただし、ネットワークを経由するため、増設ディスクと比較すると、アクセス速度は低速となってしまいます。FJcloud-Vではこの問題を解決するため、高速タイプのNASを用意しています。ですが高速タイプのNASは1TB単位でしか利用できないことと、標準タイプと比較するとコストが高くなってしまう点に注意が必要です。

| 主な特徴 | 向いている用途 | 利用における注意点 |

|---|---|---|

| 複数VMからの同時アクセス対応 | 複数サーバー間でのファイル共有 | ネットワーク経由のため増設ディスクより低速 |

| NFSプロトコルによるファイル共有 | 開発チームでのファイル共有 | 高速タイプはコストが高くなる |

用途によるストレージの選定

これらのストレージは、どれかひとつを採用するのではなく、単一のシステム内でも、用途によって使い分けるのが基本です。複数のWebサーバーとデータベースサーバーで冗長化された、Webアプリケーションを考えてみましょう。例えば以下のような構成が考えられます。

| Webサーバー | データベースサーバー | |

|---|---|---|

| 増設ディスク | OS/アプリケーション | OS/データベース |

| オブジェクトストレージ | 大容量の静的コンテンツ | バックアップデータのアーカイブ |

| NAS | サーバー間で共有したい設定ファイル | サーバー間で共有したい設定ファイル |

OSやサーバーにインストールするアプリケーション、データベース本体など、少しでも高速にアクセスしたいデータには、増設ディスクが向いています。対して画像や動画のような、サイズが大きく更新頻度が低いデータや、サイズが大きく長期保存が必要なバックアップのアーカイブは、オブジェクトストレージ上に保存するのが向いています。そして複数のサーバーで共有したい設定ファイルなどは、NAS上に置くと便利でしょう。

選定のポイント

ここまでの解説をもとに、各ストレージの特徴を表にまとめました。

| 項目 | 増設ディスク | オブジェクトストレージ | NAS |

|---|---|---|---|

| 主な用途 | 高速I/Oが求められるアプリ/DBなど | バックアップ/ログ/メディアなどの大容量、静的ファイル | 複数サーバーで共有が必要なデータ |

| 提供形式 | サーバーに直結接続 | REST API経由アクセス | ネットワークファイルシステム(NFS/CIFS) |

| 容量上限 | 4TBまで(ゾーンによる) | 無制限 | 10TB(ゾーン内合計) |

| パフォーマンス | 高速、低レイテンシ | 低速(非同期向き) | 中速能 |

| 接続方式 | サーバーに直接接続してマウント | API/SDKアクセス | ネットワークを経由してマウント |

| コスト感 | 中~高 | 安価(従量課金) | 中程度(標準/高速のプランあり) |

| 冗長性 | 標準でRAID6相当の冗長化 | 高い冗長性 | 内部的に冗長化(切り替わり時の停止あり) |

| バックアップ | スナップショット機能/バックアップサービスの利用 | 内部的に自動でデータ冗長化 | 手動バックアップ |

ストレージにはそれぞれ、速度、コスト、容量のほか、冗長性やバックアップ方式といった違いがあります。コストを少しでも安くしたいと考えるのは当然ですが、高速なアクセスが必要なデータベースを、安価だからといってオブジェクトストレージ上に配置してしまったら、遅すぎて使いものにならないでしょう。そのため絶対に譲れないポイントと、妥協できるポイントを見極め、要件を満たせるストレージを選定することが大切です。

具体的な例を挙げると、高速なアクセスが必須であるならば、増設ディスク一択です。中程度でよいのであればNAS、低速が許容できるのであれば、安価なオブジェクトストレージもよいでしょう。同様にデータのアクセス頻度も、頻繁にアクセスする必要があるのであれば、サーバーに直接接続される増設ディスクが向いています。アクセス頻度がそれほど高くないのであればNAS、稀にしかアクセスしないのであればオブジェクトストレージでもよいでしょう。容量から考えると、小から中規模の容量でよいのであれば、増設ディスクかNAS。大容量が必要であるならオブジェクトストレージを検討する、といった具合です。

最後に

ストレージ選択は、システム全体のパフォーマンスとコストに大きく影響する重要な判断です。本記事の比較表と選定ガイドを参考に、皆様のプロジェクトに最適なストレージ構成を検討してください。